Wenn ich an Rosa Luxemburg denke, dann sehe ich eine politische Denkerin und zentrale Figur der Arbeiterbewegung, die eng mit den Ideen des Kommunistischen Manifests von Marx und Engels verbunden ist. Umso überraschender war für mich ein Beitrag in der taz vom August dieses Jahres, der eine ganz andere Facette der einflussreichen sozialistischen Vordenkerin beleuchtete: Abseits der politischen Bühne widmete sich Rosa Luxemburg mit großer Leidenschaft der Botanik, sammelte Pflanzen und legte ein Herbarium an.

Die ersten Einträge in ihren Pflanzenheften stammen aus dem Mai 1913, sie enden am 6. Oktober 1918, kurz vor ihrem Tod. Aus ihren Briefen ist bekannt, dass sie selbst während ihrer Gefängnisaufenthalte – zwischen 1915 und 1918 war sie insgesamt drei Jahre und vier Monate hinter Gittern – Pflanzen sammelte, presste und sorgfältig katalogisierte. Diese Beschäftigung gab den Tagen Struktur und half ihr, innere Stärke zu bewahren.

Dabei war sie keineswegs naturwissenschaftlich ausgebildet. Zwar belegte sie 1889 an der Universität Zürich, der einzigen europäischen Hochschule, an der Frauen und Männer gleichberechtigt studieren durften, neben den Fächern Philosophie und Mathematik auch Botanik und Zoologie, wechselte aber 1892 zur Volkswirtschaft und promovierte 1897 in Rechts- und Staatswissenschaften. Ihre botanischen Kenntnisse eignete sie sich also weitgehend autodidaktisch an.

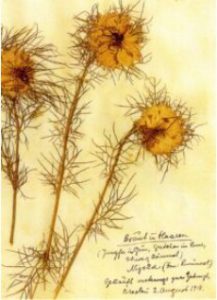

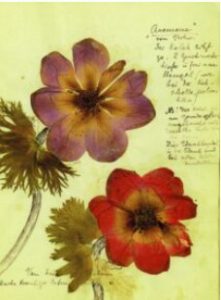

Rosa Luxemburgs Herbarium umfasst 18 Hefte mit gepressten Pflanzen. Ihre Sammlung spiegelt ihre Freude am Detail und ihre Begeisterung für Pflanzen wider. In Briefen an ihre Freundinnen Luise Kautsky und Mathilde Jacob spricht sie über ihre botanische Leidenschaft:

Brief an Luise Kautsky, Berlin, 18. September 1915

„Vor zwei Jahren – das weißt Du gar nicht – hatte ich einen anderen Rappel: In Südende packte mich die Leidenschaft für Pflanzen; ich fing an zu sammeln, zu pressen und zu botanisieren. Vier Monate lang machte ich buchstäblich nichts anderes, als im Feld schlendern oder zu Hause zu ordnen und zu bestimmen, was ich von den Streifzügen mitbrachte. Jetzt besitze ich zwölf vollbepackte Pflanzenhefte und orientiere mich sehr gut in der ‚heimischen Flora‘, z. B. im hiesigen Lazaretthof, wo ein paar Sträucher und üppiges Unkraut zur Freude der Hühner und zu meiner gedeihen. So muß ich immer etwas haben, was mich mit Haut und Haar verschlingt, sowenig sich das für eine ernste Person ziemt, von der man – zu ihrem Pech – immer etwas Gescheites erwartet.“Brief an Mathilde Jacob, 30. März 1915

„Vielleicht finden Sie schon in Thüringen etwas Blumen auf den Wiesen, obwohl in dieser Höhe die Vegetation sich wahrscheinlich verspätet. Am Genfer See gibt es schon zahllose Vergißmeinnicht, Veilchen und bald auch meine allerliebste Wiesenblume – Wiesenschaumkraut; Himmelsschlüssel nicht zu vergessen. Nächstes Jahr, wenn ich heil heraus bin, ist keine von diesen Genannten vor mir sicher. Inzwischen gebe ich Ihnen Vollmacht, an meiner statt die Wiesen zu plündern.“Brief an Mathilde Jacob, April 1915 (zu den Schlüsselblumen in der Zelle)

„Die Schlüsselblumen beleuchten mir die Zelle wie Sonnenlicht.“

Diese Briefauszüge belegen, dass die Beschäftigung mit Pflanzen für sie mehr als nur eine Leidenschaft war: Sie boten ihr Abwechslung, spendeten Trost und halfen ihr, in Zeiten der Isolation die Verbindung zur Natur aufrechtzuerhalten.

Nach Rosa Luxemburgs Ermordung im Januar 1919 galten die 18 Pflanzenhefte lange Zeit als verschollen. Erst 2009 wurden sie im Archiv Nowych Akt in Warschau wieder aufgefunden.

Heute nutzen vor allem Historikerinnen und Historiker die Aufzeichnungen, um das Leben von Rosa Luxemburg in Genf, Berlin und Wrocław (Breslau) weiter zu erforschen. Aber auch aus ökologischer Sicht ist das Herbarium aufschlussreich: Es enthält Pflanzen, die durch Klimaerwärmung, Düngung und Entwässerung heute eher selten geworden sind, darunter die Kleine Traubenhyazinthe und die Gelbe Wiesenraute, die auf der Roten Liste gefährdeter Arten stehen. Andere Pflanzen wie der Flieder blühen heute Wochen früher als zu Rosa Luxemburgs Zeit. Vor rund 100 Jahren fand die Hauptblüte des Flieders Ende Mai bis Anfang Juni statt. Heute öffnen sich die Dolden vielerorts schon Anfang bis Mitte Mai, mitunter sogar Ende April. Damit gibt das Herbarium nicht nur Einblick in die botanische Leidenschaft und das Lebensumfeld dieser außergewöhnlichen Frau, sondern ist zugleich ein Zeugnis des ökologischen Wandels: der Verschiebung von Blühzeiten und Verbreitungsgebieten über ein Jahrhundert hinweg.

Buchtipp

Für alle, die sich intensiver mit der Botanikerin Rosa Luxemburg beschäftigen möchten, sei das Buch Rosa Luxemburg Herbarium aus dem Dietz Verlag empfohlen, herausgegeben von Evelin Wittich. Es präsentiert die Originalseiten ihrer Pflanzenhefte und enthält Auszüge aus ihren Briefen.

Extra: Postkarten-Set

Zusätzlich sind im Dietz Verlag mehrere Postkartensets mit jeweils zehn Motiven aus Luxemburgs Herbarium erhältlich. Die beiden Abbildungen oben stammen aus diesen Sets. (Danke an die Dietz-Verlag für die Genehmigung zur Abbildung in diesem Beitrag).

Zum Beitragsbild

Seit 2012 erinnert in Berlin der Rosa-Luxemburg-Steg an die Politikerin. Die Fußgängerbrücke überspannt den Landwehrkanal in unmittelbarer Nähe zur Lichtensteinbrücke. Sie trägt diesen Namen, um an die Ermordung Rosa Luxemburgs im Januar 1919 zu erinnern, als ihre Leiche in den Kanal geworfen wurde. Das Foto entstand bei einem Spaziergang am Landwehrkanal im August 2025.